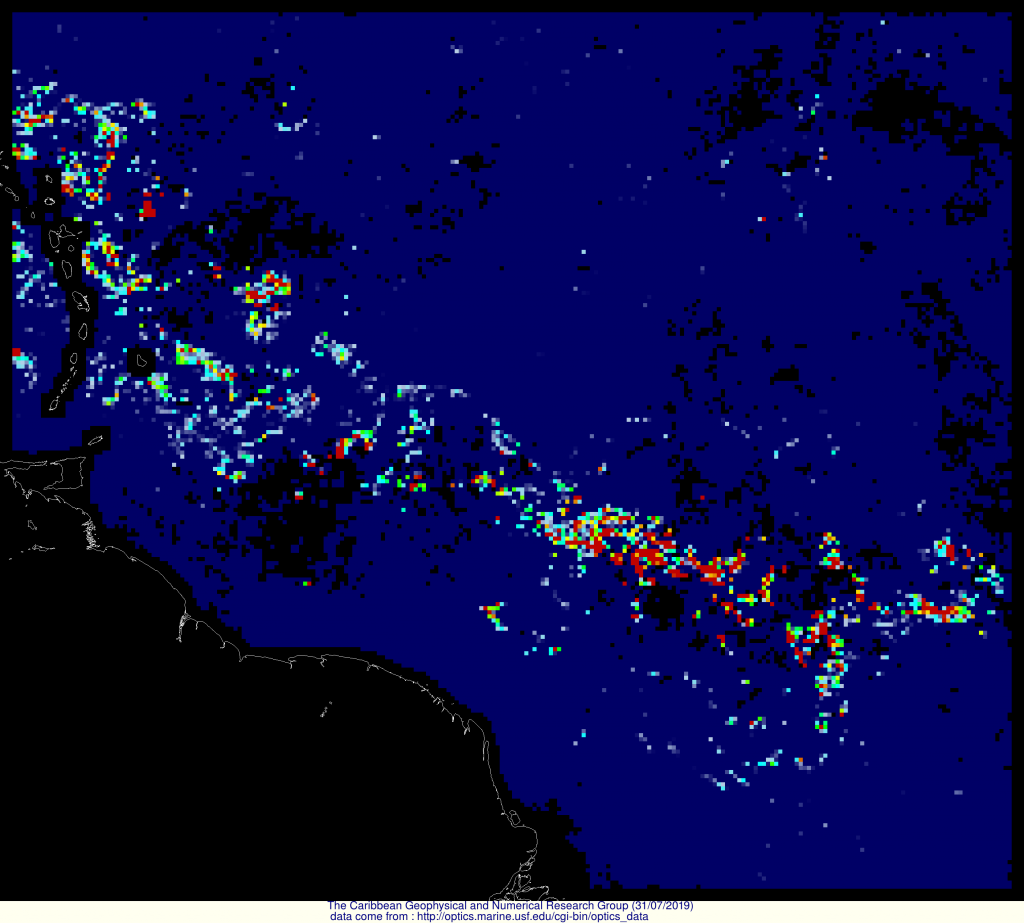

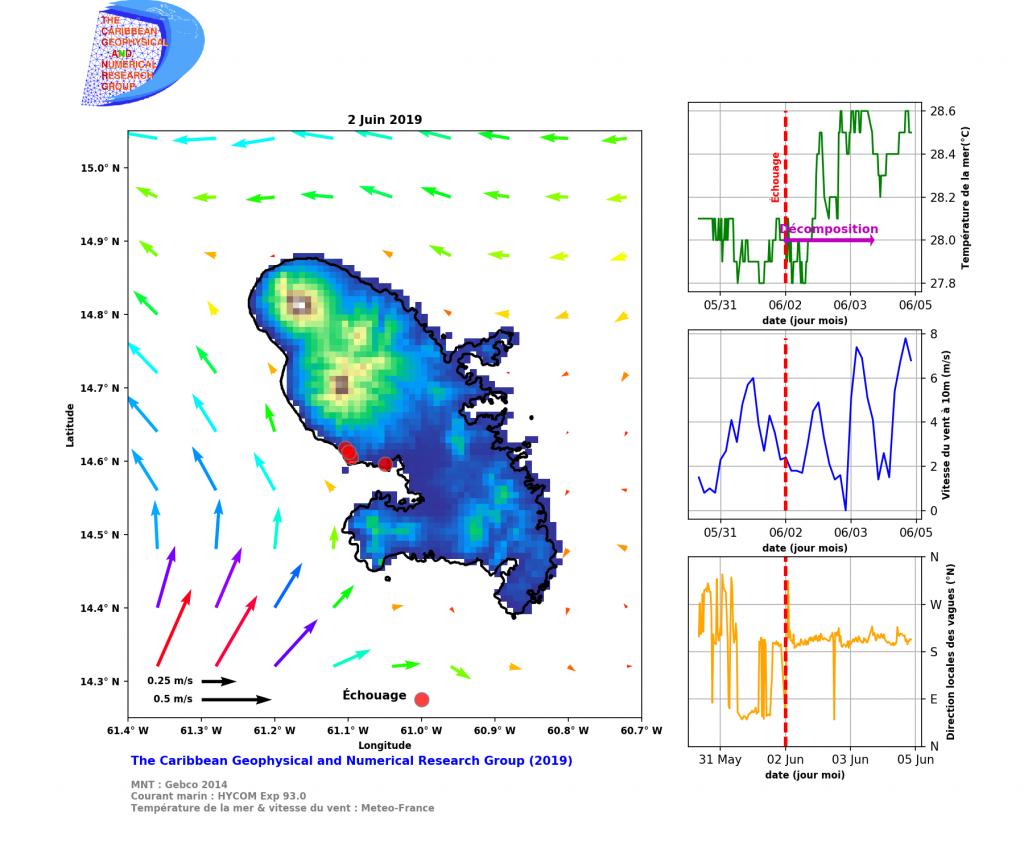

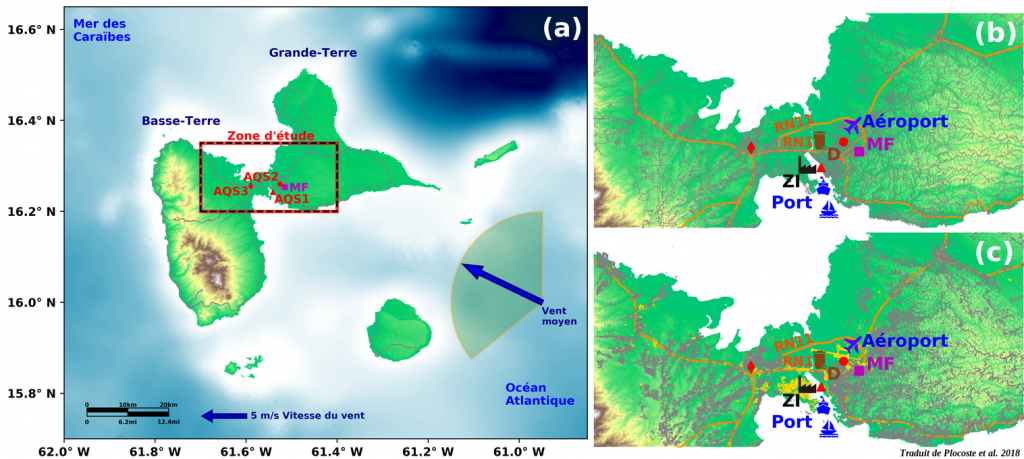

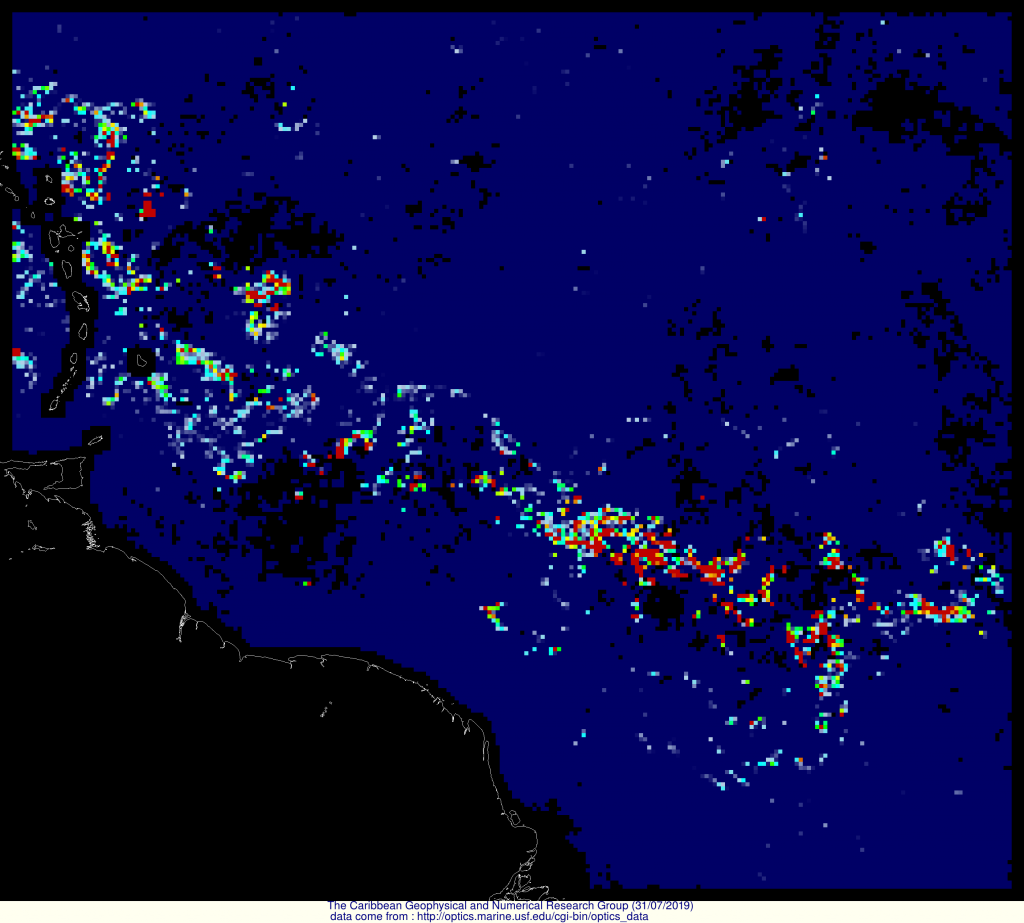

Les arrivées de sargasses fin juillet 2019 ont été très fréquentes en particulier sur la côte Est de l’île de Marie-Galante. La commune de Capesterre est la plus la plus impactée par les échouages, la stagnation et la décomposition des algues du fait de son exposition direct aux courants marins atlantiques et aux Alizés. La barrière de corail située à 500m de la ligne de côte complexifie la circulation des eaux.

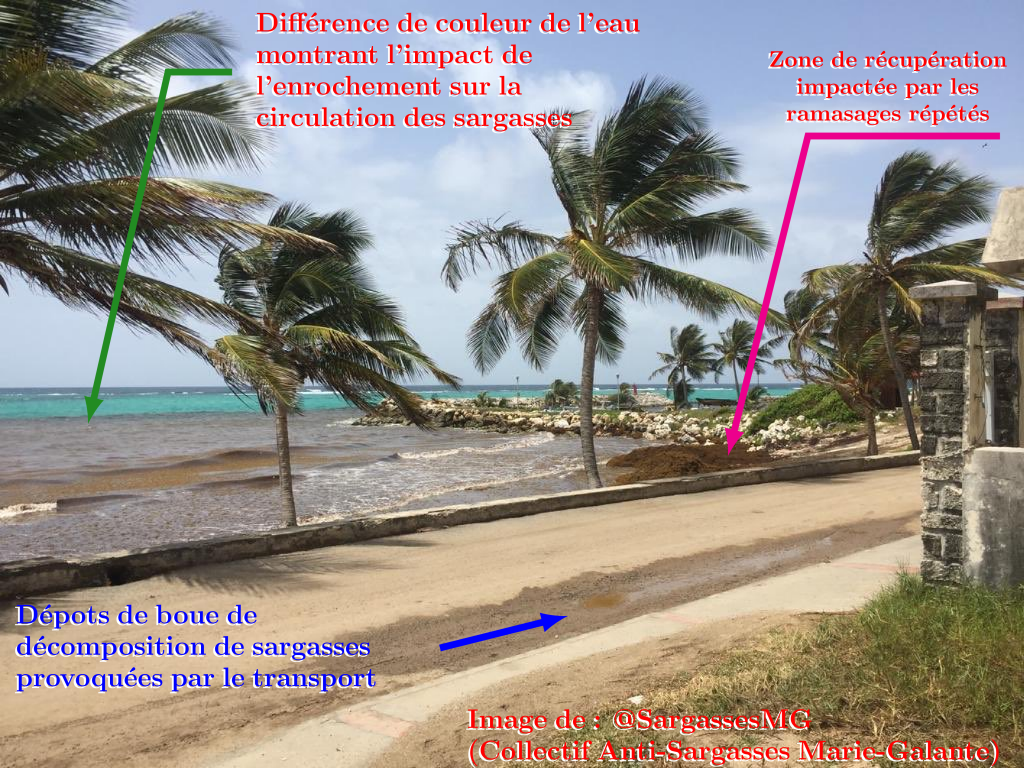

Les eaux peu profondes qui entourent la bande côtière urbanisée de la commune (voir carte #1) restent chaudes car peu rafraîchies par les masses d’eaux océaniques qui passent difficilement les chenaux dessinés par le corail. Les périodes les plus favorables au renouvellement des masses d’eaux de ce lagon interviennent durant les fortes houles, où de grandes quantités d’eau pénètrent par débordement (déferlement des vagues).

Ces conditions donnent des eaux le plus souvent peu oxygénées et sensibles aux pollutions. La présence d’une quantité importante de matière organique favorise la décomposition anoxique (fermentation) et la production de gaz toxique tel que le sulfure d’hydrogène (H2S), l’ammoniaque (NH3) ou les mercaptans (Thiols). Les rejets d’eau pluviales et le dysfonctionnement des stations d’épurations provoquent l’eutrophisation de la zone caractérisée par la présence de nombreuses algues vertes et des pollutions saisonnières.

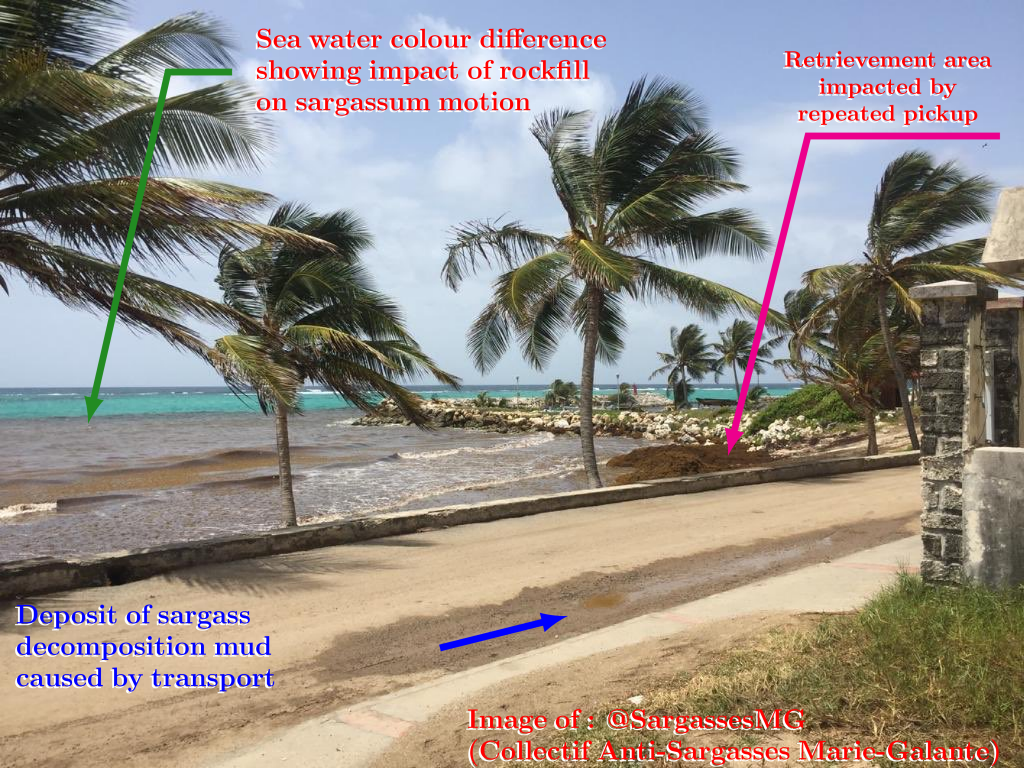

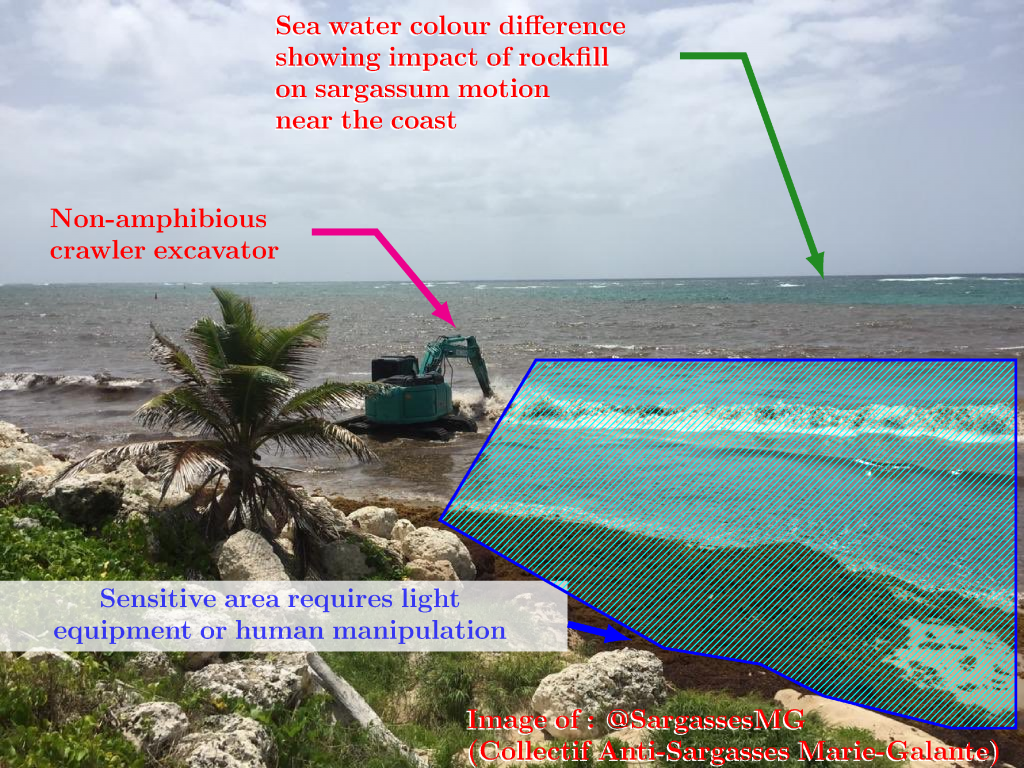

En cas d’échouage de sargasses il est essentiel de ramasser rapidement les algues mortes afin de limiter les risques de pollution atmosphérique et aquatique et d’éviter d’exposer la population à des taux de H2S ou NH3, supérieur aux valeurs d’exposition sub-chroniques respectivement de 0,02 ppm pour H2S et de 0,71 ppm pour le NH3 [HCSP 08/06/2018] pendant plus de 15 à 30 jours.

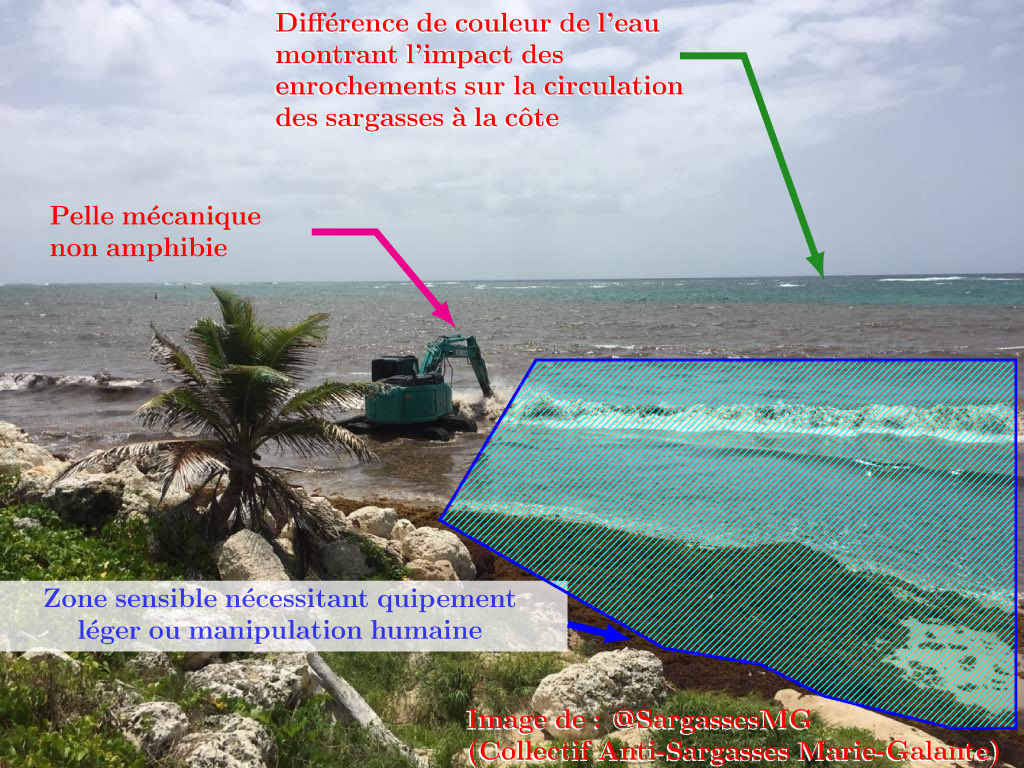

Ce ramassage bien qu’étant important et urgent, ne peut pas se faire dans n’importe quelle condition et sans respecter des règles. Le 24 juillet 2019 nous avons encore eu un exemple inquiétant des mauvaises pratiques qui sont en cours (voir photo #1 et photo #2)

- absence de délimitation de la zone de travaux

- absence de signalisation quant aux risques associés

- utilisation de machines non-adaptées dans les conditions dangereuses

- mauvais choix des lieux de ramassage, etc.

TCGNRG peut contribuer à la mise en place de procédures de ramassage respectueuses des sites naturelles, des conditions environnementales, de la sécurité et de la santé publique et des travailleurs. N’hésitez à contacter nos services