Pour une éthique et moralisation des services publics, un virage nécessaire

Mémorandum écrit dans le cas de la série de conférences sur l’eau organisée par le Groupe des Hommes de la Paroisse Saint-André de Morne-à-l’eau entre mai et juin 2024

L’EAU ressource vitale, si familière

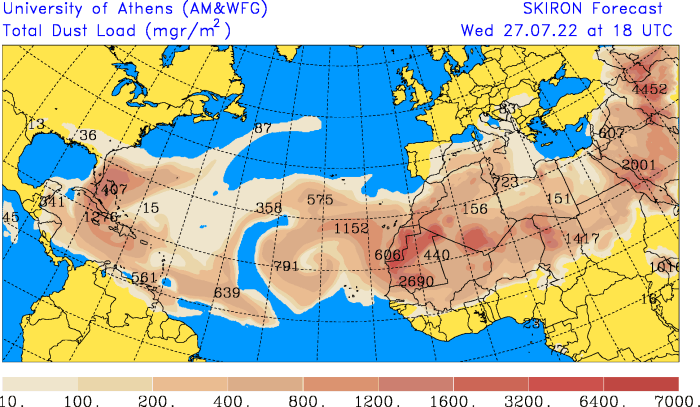

Nous sommes loin de l’époque des années 1980-1990 ou le manque d’eau n’était dû qu’à des revendications sociales et des mouvements de grève. L’agrandissement du réseau d’eau potable et l’augmentation des besoins avec entre autres le réseau d’irrigation semble avoir placé la Guadeloupe en manque d’eau. Il n’en n’est rien puisque les besoins annuels en eau sont largement couverts par la pluviométrie tropicale. Il y a des apports importants d’eau météorique sur les massifs montagneux de la Basse-Terre entre 3500 et 8000 mm de pluie par an, des réserves souterraines en Grande-Terre et à Marie-Galante entretenues par une pluviométrie entre 1500 et 1800 mm/an. Cette mauvaise distribution géographique de la ressource en eau oblige à déplacer de grandes masses d’eau afin de compenser les besoins quotidiens de l’archipel en particulier autour des grands centres urbains de Pointe-à-Pitre, Les Abymes et Baie-Mahault ou les zones à forte activité touristique telle que Saint-François, Sainte-Anne et Deshaies. Le problème de l’eau en Guadeloupe vient plutôt des 63 % d’eau perdus dans la nature à cause d’un réseau d’eau mal conçu et mal entretenu.

L’eau potable

L’eau potable est destinée à l’alimentation et l’hygiène. C’est le type d’usage de l’eau qui induit le plus d’analyses de contrôle physico-chimiques et biologiques. Les analyses comprennent entre autres : la couleur, la turbidité, l’odeur, les saveurs; la température, l’acidité de l’eau; les taux de chlorures, de sulfate, de nitrate; la présence de substances toxiques tel l’arsenic, le cadmium, le plomb et les hydrocarbures; l’analyse microbiologique de germes fécaux tel les entérocoques intestinaux et Escherichia coli. Les analyses sont constantes et effectuées par des organismes telle l’Agence Régionale de la Santé régulièrement en fonction des problèmes de qualité. Les traitements de potabilisation de l’eau sont centralisés au sein d’usines de plus ou moins grande dimension.

La réglementation et la conception de la distribution d’eau potable en vigueur prévoient un traitement de l’eau avant toute distribution sur des distances plus ou moins longues et du stockage tampon via des châteaux d’eau afin de garantir l’approvisionnement, la pression de l’eau et absorber les variations de débit sur le réseau. Mais cette méthode oblige à être en capacité de fournir de l’eau en continu. Une rupture de l’alimentation ou un stockage prolongé de l’eau lui fait perdre sa potabilité en réduisant par exemple le taux de chlore.

La distribution d’eau potable doit donc s’effectuer en continu. Mais les sources d’eau en Guadeloupe n’étant pas uniformément réparties sur le territoire. L’essentiel des rivières et des points de captage sont en Basse-Terre. L’essentiel du stockage naturel en Guadeloupe (eaux souterraines) est sur les îles de la Grande-Terre et de Marie-Galante. L’utilisation des eaux souterraines est actuellement limitée par le rechargement et les risques d’infiltration d’eau de mer et de polluants. La localisation des sources d’eau exploitables étant non homogène, et surtout disponible sur la Basse-Terre, oblige à transporter des quantités d’eau importantes en continu via un réseau d’adduction (transport de l’eau) complexe et généralement difficile à entretenir en particulier pour un territoire en voie de développement.

Le transport d’eau à travers un réseau composé de tuyaux, de vannes, de coudes et de zones de stockage momentané oblige à maintenir une pression importante afin de garantir les débits et lutter contre les frottements provoqués par la viscosité naturelle de l’eau. Les frottements participent à la dégradation des tuyaux au même titre que les contraintes extérieures tel l’enfouissement, les mouvements de terrain ou la croissance de la végétation. Les fortes pressions favorisent les fuites et la fragilisation des parois des tuyaux. Le mode de transport, à forte pression, induit un surcoût sur l’entretien des équipements.

L’assainissement des eaux usées – la régénération des eaux

Après utilisation l’eau est dite grise ou noire, elle a dissous des éléments organiques ou minéraux et s’est chargée en déchets et composés chimiques. L’eau usée est impropre à la consommation et doit être épurée, filtrée, décontaminée et désinfectée. L’assainissement de l’eau repose sur des caractéristiques physiques de l’eau telles que la taille des molécules, leur densité, leur polarité et leur tension de surface. Ces caractéristiques peuvent être utilisées afin de se débarrasser de la matière organique, des minéraux et de la biomasse qu’elle transporte. L’assainissement peut être effectué en couplant la décantation, le filtrage (microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse,), l’oxygénation et la fermentation (méthanisation).

Une eau rejetée en milieu urbain, rural ou côtier avec des concentrations de polluants et déchets (molécules diluées, particules, matière organique, micro-organisme) importantes sont difficilement gérés par la nature. Les déchets s’accumulent et asphyxient les eaux et le sol par manque de rapidité dans le traitement ou par des volumes trop importants.

L’accumulation des particules, de la matière organique et des polluants sur la route des eaux usées (cycle de l’eau urbaine ou rurale) va provoquer des pollutions localisées et la modification des écosystèmes. Les zones de pollutions peuvent perdurer des années, voire des siècles, et provoquer des montées de pollution des années plus tard. En particulier dans les sols très compacts et peu oxygénés qui vont filtrer les eaux polluées. La dégradation des pollutions et des molécules toxiques en condition anoxique est en général très lente.

La régénération des eaux usées passe par la mise en place de structures d’assainissement adaptées en nombre et en capacité de traitement, particulièrement en période de fortes pluies. Elle peut aussi passer le rejet de quantités plus faibles et adaptées à l’écosystème végétal et microbien. L’usage de certaines substances rend la régénération naturelle plus difficile voire impossible, on peut parler des antibiotiques, de polluants organiques persistants et autres substances toxiques qui détruisent les écosystèmes devant participer à la régénération.

L’assainissement-régénération des eaux ne doit pas être seulement vu à l’échelle des équipements de traitement de plus en plus coûteux mais aussi à l’échelle de l’écosystème où ils sont implantés et des modes de consommation et des habitudes de vie. Les choix actuels reposent tous sur une vision européenne et pays riches et tempérés, il serait utile de réinventer ces dispositifs pour les adapter à notre réalité environnementale quitte à proscrire ou modifier l’usage de certaines molécules afin de faciliter le traitement des eaux usées.

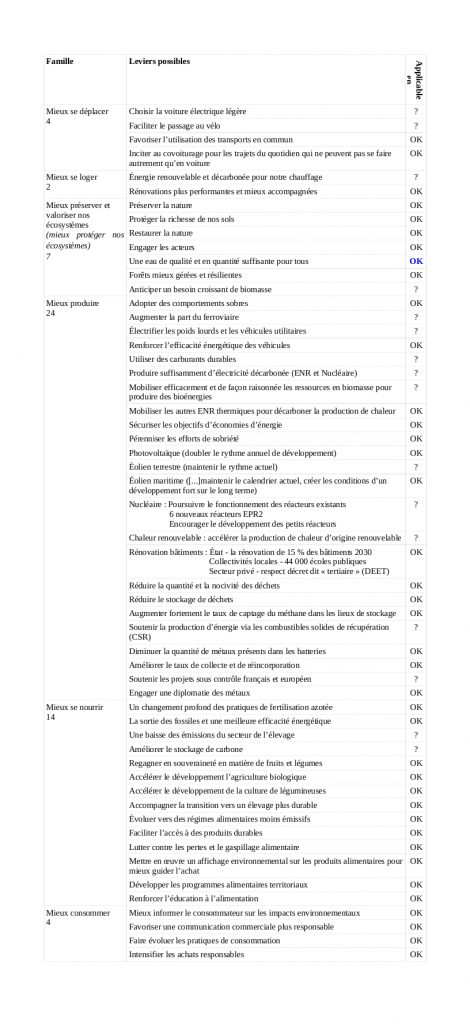

Des comportements, des engagements et des objectifs à modifier pour trouver un équilibre

Il y a un certain nombre de questions que nous sommes en droit de se poser pour l’avenir de la distribution d’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en Guadeloupe. En particulier dans une période économique difficile et avec un retard d’investissement qui nous oblige à travailler à la mise à jour des réseaux dans l’urgence à la fois pour permettre à tout un chacun d’avoir accès à de l’eau potable de qualité en quantité et de préserver l’environnement côtier en ne rejetant plus d’eaux dangereuses pour les écosystèmes.

Questions ?

La distribution d’eau doit-elle être continue en Guadeloupe ? Le stockage et le traitement de l’eau doivent-ils être systématiquement centralisés avec les progrès technologiques actuels ? La disponibilité de l’eau dans des réseaux étalés ne nous oblige-t-il pas à disposer d’un plus grand nombre de zones de stockage ? Le stockage des eaux ne doit-il pas être à l’échelle des quartiers ou des maisons ? L’assainissement ne devrait-il pas être plus basé sur des solutions inspirées de la nature ? Pour faciliter l’assainissement et la préservation de la nature, ne devrait-t-on pas encore encadrer l’usage des certaines molécules ?

L’évaluation du coût de la mise en conformité et la réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement est évaluée à 2 milliards, un milliard pour chacun des deux réseaux. Cette somme même si elle peut sembler surévaluée indique bien le défi que la Guadeloupe devra affronter. Dans tous les cas, cette somme va être difficile à mobiliser, solidarité nationale ou pas. La conduite des projets sur des volumes financiers de ce niveau ne va pas manquer de générer convoitise et corruption. Un premier niveau de moralité devrait être assumé par les Guadeloupéens et les employés du service public afin de ne pas se laisser perturber par le pouvoir de l’argent et les avantages que pourrait générer certains choix plutôt que d’autres.

Les modèles actuels des réseaux d’eau et d’assainissement sont basés sur des solutions de pays développés le plus souvent dans des climats tempérés. Des solutions plus adaptées aux capacités financières, techniques et environnementales de la Guadeloupe doivent être proposées à des coûts adaptés et cela avant tout par les agents en poste aidés ou pas des structures externes. Ces agents doivent prendre conscience de l’importance de leur implication pour construire et mettre en place des solutions adaptées. Ils ou elles doivent être moralement prêt.e.s à refuser les solutions simplistes et les dogmes imposés par les industriels tout en étant force de proposition pour des modifications réglementaires. Ils ou elles doivent aussi être prêt.e.s à laisser la place à d’autres dans le cas où certains sujets ou problèmes seraient en dehors de leurs compétences.

Dr Jean-François, Marc DORVILLE